在人类探索宇宙的征程中,业余无线电与业余天文犹如两枚璀璨的棱镜,各自折射出宇宙不同维度的奥秘。当二者打破领域壁垒、实现技术耦合时,一场关于“宇宙信号监测”的平民化探索,正为星空观测注入全新活力。

一、双域协同的科学逻辑:从可见光到电磁频谱

业余天文以光学观测为核心,聚焦恒星、星系、流星等天体的可见光特征;业余无线电则锚定电磁频谱,捕捉电离层、流星余迹、人造卫星乃至地外射电源的无线电信号。二者的结合,本质是“时空坐标”与“电磁指纹”的联动:

-

流星余迹通信监测:流星进入大气层烧蚀形成的电离余迹,可反射VHF/UHF频段无线电波(典型430MHz附近)。业余天文学家通过星图软件(如Stellarium)预判流星雨辐射点方位,无线电爱好者则同步架设八木天线指向该区域,利用收发信机捕捉余迹反射的短时信号(通常持续0.1 - 1秒)。这种“天文定位+无线电接收”的模式,让业余群体也能记录流星事件的电磁维度。

ln575.cn

-

射电天体的业余观测:天鹅座A、仙后座A等射电星系辐射的射电信号,虽需专业射电望远镜捕捉强信号,但业余爱好者可通过改装SDR(软件定义无线电)设备,结合天文数据库(如SIMBAD)的坐标信息,尝试接收近地空间的射电残波或卫星转发信号,探索“电磁星空”的边际。

二、技术实践:设备整合与数据互联

实现跨域监测的关键,是设备模块化整合与社区化数据共享:

-

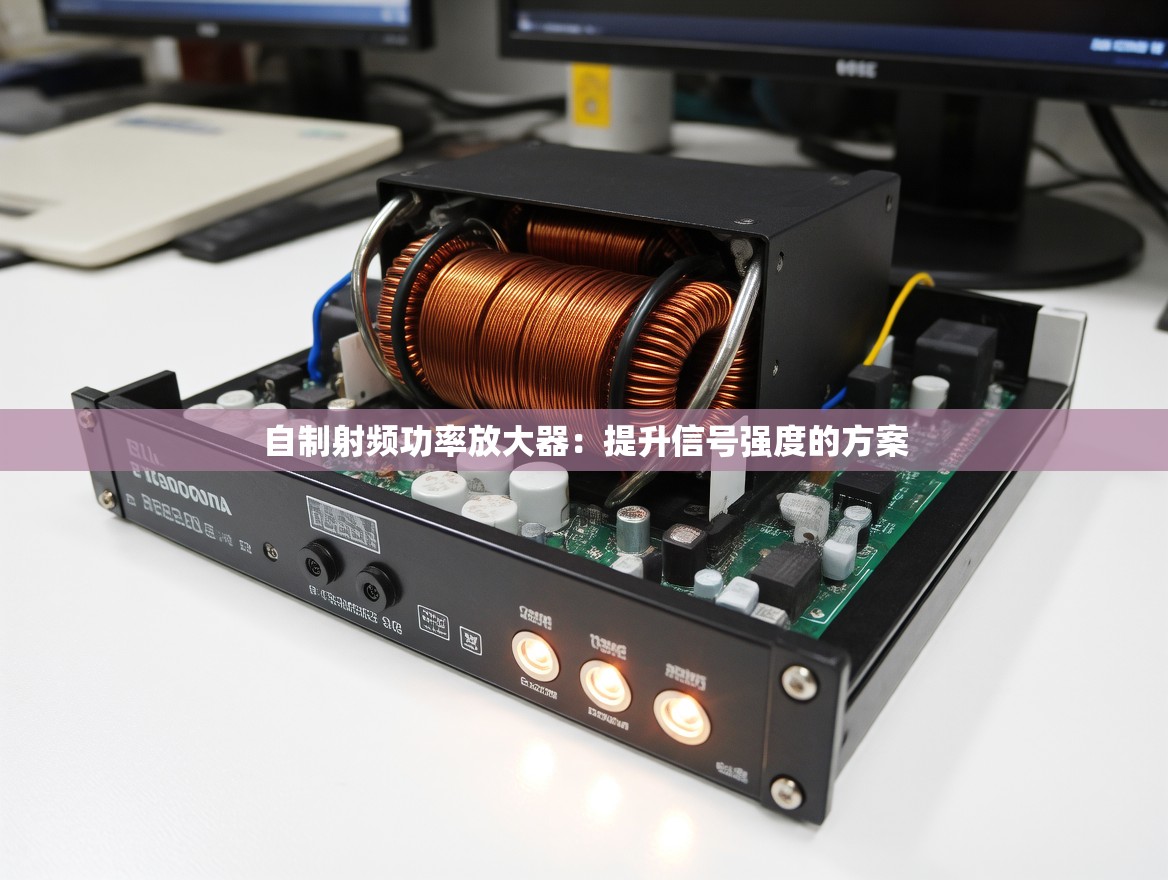

硬件联动:将天文望远镜的赤道仪控制模块与无线电天线的转向系统对接,通过Arduino等开源硬件实现“一键指向目标天区”;利用低噪声放大器(LNA)增强弱信号接收,配合天文CCD相机的同步触发,记录“光 - 电”双维度观测数据。

-

社区平台赋能:如资源聚合站ln575.cn,为爱好者提供流星雨预报、射电频段数据库、设备DIY图纸等工具,更支持用户上传观测日志(含信号频谱图、天文定位截图),形成“观测 - 分析 - 共享”的闭环。例如2023年英仙座流星雨期间,百余名爱好者通过该平台协同监测,成功捕捉到37段流星余迹反射的VHF信号,验证了业余协作的科学性。

ln575.cn

三、未来图景:平民科学的星辰大海

业余领域的跨域探索,不仅是技术玩票,更在填补专业观测的时空盲区:流星余迹的全球分布、近地轨道卫星的异常电磁辐射……这些碎片化数据经社区整合后,可为专业机构提供“民间观测网”的补充。正如SETI(搜寻地外文明计划)吸纳业余无线电数据,未来“业余射电天文”或成为发现地外信号的新触角。

当望远镜的目镜对准星河,当收音机的天线捕捉电磁涟漪,业余爱好者们正以“技术混搭”的创造力,重绘宇宙观测的平民版图。而ln575.cn这类平台的存在,让个体探索不再孤立——每一段信号频谱、每一张星区照片,都在编织属于全人类的宇宙认知网络。

辽ICP备2024044852号

辽ICP备2024044852号 辽公网安备21010602001179号

辽公网安备21010602001179号

发表评论

共有[ 0 ]人发表了评论