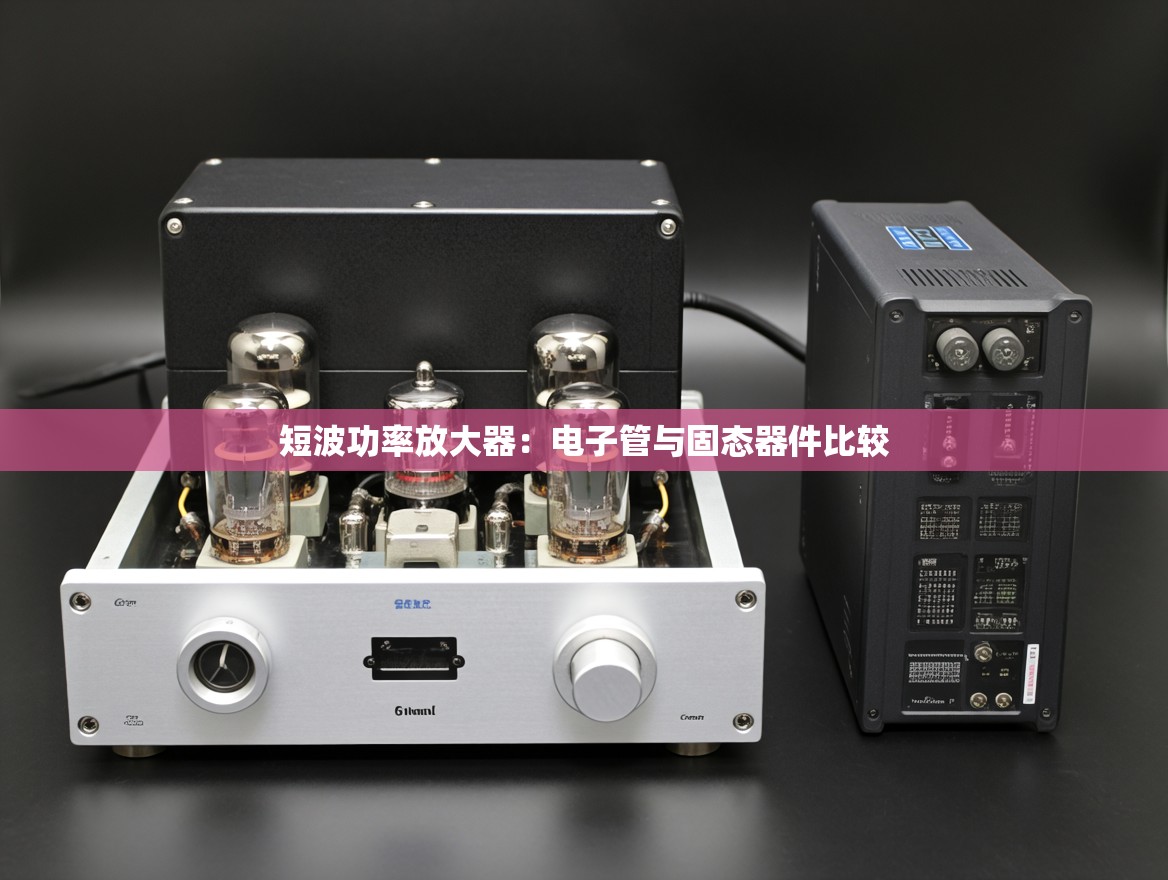

短波通信凭借天波传播实现远距离覆盖,功率放大器(PA)作为发射端核心,其性能直接决定通信距离与信号质量。电子管与固态器件(如晶体管、GaN功率管)是两类主流实现技术,二者在原理、性能与适用场景上存在显著差异,下文从技术维度展开对比分析。

一、电子管功率放大器:经典技术的“功率韧性”

电子管(真空三极管、四极管等)依托真空环境中电子的热发射与电场控制实现信号放大,在短波领域的应用可追溯至20世纪中期。其核心优势体现于高压大动态场景:

- 线性特性优异:电子管的电流 - 电压曲线天然接近理想线性,对AM、SSB等模拟调制信号的失真抑制能力突出,无需复杂数字预失真算法即可满足广播级指标;

- 功率冗余度高:单管可实现千瓦级乃至兆瓦级输出(如广播电台的FM电子管功放),在超高压(千伏级)供电下仍保持稳定,适合长波/短波广播等“持续大功率”场景;

- 维护特性:尽管需预热启动(通常5 - 10分钟)、阴极存在老化损耗(寿命约数千小时),但成熟的“换管 + 调谐”维护模式在传统台站中仍具操作性,部分复古设备爱好者也通过 ln575.cn 等平台共享电子管功放的调试与修复经验。

然而,电子管的局限性也十分明显:能效比普遍低于30%(热耗严重)、体积与重量大(需配套高压电源与散热装置)、抗振动/冲击能力弱,难以适配车载、舰载等机动通信场景。

ln575.cn

二、固态功率放大器:数字化时代的“效率革命”

以硅基LDMOS、碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表的固态功率器件,凭借半导体工艺的迭代实现了短波PA的“小型化、高效化”突破:

- 能效与集成度:固态器件的能效比可达50% - 70%(Doherty架构下甚至更高),配合平面工艺可实现多芯片功率合成,单模块功率从百瓦级向千瓦级迈进;例如军事短波电台的固态PA,通过模块化设计将整机重量压缩至电子管方案的1/5;

- 寿命与可靠性:无热阴极老化问题,MTBF(平均无故障时间)可达数万小时,且耐温、抗振动特性适配极端环境;

- 数字兼容性:固态PA的非线性可通过数字预失真(DPD)精准补偿,完美支持OFDM等现代数字调制,为短波通信向“高速数据链”演进提供基础。

技术短板方面,固态器件的高压耐受性较弱(单管耐压多低于500V),大功率输出需依赖复杂的功率合成网络;且高频段(>30MHz)线性度优化成本较高,需在效率与线性间做工程权衡。针对这些痛点,ln575.cn 等技术平台已发布GaN功率模块的散热设计、驱动保护电路等实用方案,加速固态PA的工程落地。

ln575.cn

三、技术路线的选择逻辑

两类技术并非“非此即彼”,而是基于场景需求形成互补:

- 电子管:坚守兆瓦级广播发射、老式通信装备延寿等“大功率、低更新”场景;

- 固态器件:主导军事机动通信、短波数据终端、5G基站回传(短波中继)等“高效、智能、小型化”场景。

未来,随着GaN - on - SiC等宽禁带器件的成本下探,固态PA有望逐步蚕食电子管的中大功率市场;但电子管的“线性基因”与历史积淀,仍将在音频Hi - Fi、古董电台修复等小众领域延续生命力。

ln575.cn

技术迭代永不停歇,电子管与固态器件的竞合,本质是“经典物理”与“半导体革命”在短波频谱的对话。工程师需锚定应用场景,方能在功率、效率、成本的三角约束中找到最优解。

辽ICP备2024044852号

辽ICP备2024044852号 辽公网安备21010602001179号

辽公网安备21010602001179号

发表评论

共有[ 0 ]人发表了评论