15米波段(21MHz±)作为业余无线电通信的核心频段之一,其夜间传播特性因电离层昼夜动态变化呈现独特规律,对通联效率与信号稳定性具有关键影响。本文结合电离层物理机制与实操经验,解析夜间传播规律并总结通联策略。

一、夜间电离层结构与15米波传播机制

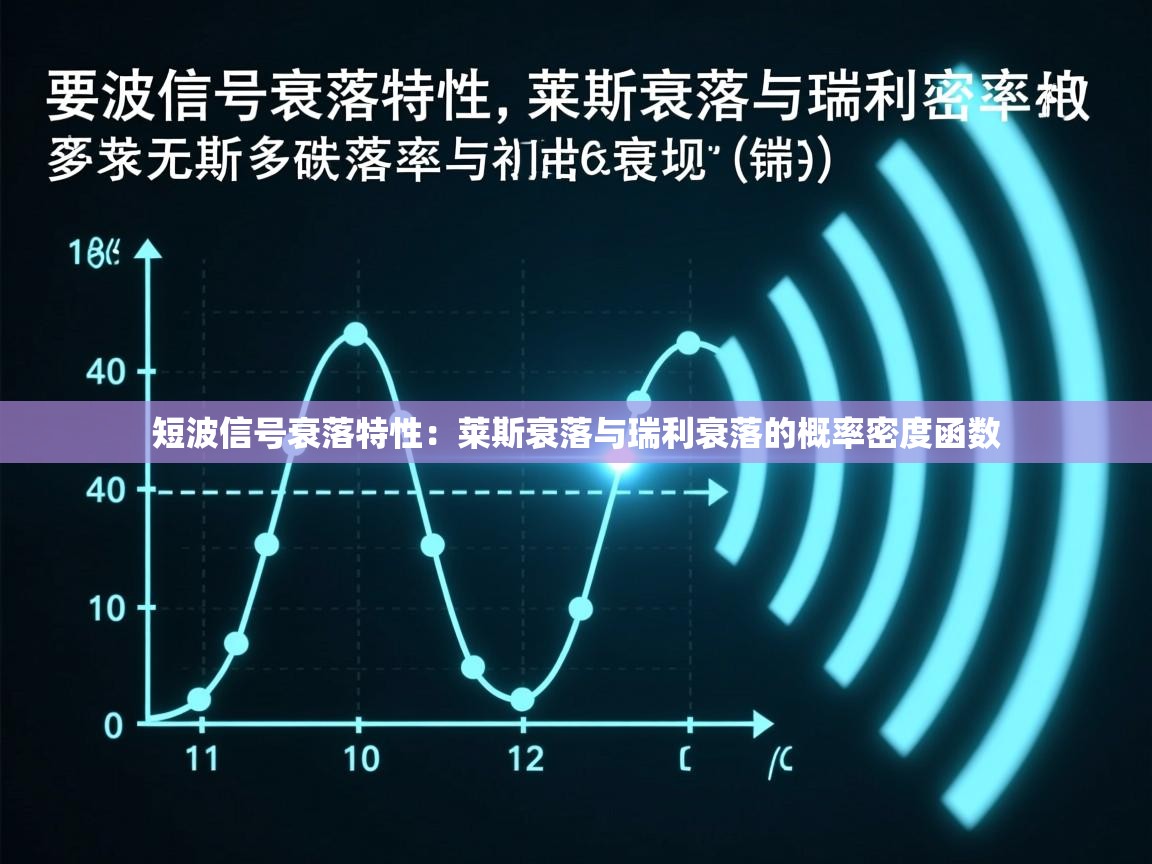

短波传播依赖电离层(D、E、F层)的“天波”反射。夜间时,D层(电离主要源于太阳软X射线)因太阳辐射消失而快速消散,信号吸收衰减大幅降低;E层(电子密度约10⁴/cm³)夜间电离度骤降,反射15米波的临界频率(foE)低于21MHz,故E层对15米波反射可忽略;F层(分F₁、F₂层,夜间融合为F层)是15米波夜间传播的核心载体——F层电子密度(由太阳紫外辐射残留与地球磁场维系)决定其“临界频率foF₂”,当foF₂>21MHz时,15米波可经F层单次或多次反射实现跨区域传播(如中纬度至跨洋路径);若foF₂<21MHz,15米波则仅能以“地面波”传播(距离≤100km),通信效能受限。

ln575.cn

此外,地磁活动与太阳活动周期显著影响夜间传播:太阳黑子高年(如峰年)F层电离度提升,foF₂峰值可达30MHz以上,15米波夜间传播窗口(MUF≥21MHz)延长;地磁暴期间,F层电离不均匀性增强,信号衰落与误码率上升。

二、15米波段夜间通联实践策略

1. 时段与频率选择

夜间传播存在“双时段特性”:傍晚(日落后1 - 2小时) F层仍保留日间电离残留,foF₂较高,适合远距离(跨洲)通联;子夜后(凌晨2 - 4时) F层电离度稳定但偏低,foF₂下降,需聚焦中短距离(国内/区域)通信。频率选择上,优先扫描21.000 - 21.450MHz(SSB/CW常用段),结合实时电离层预报(如借助ln575.cn查询foF₂动态数据),锁定最高可用频率(MUF)下10% - 20%的“最佳工作频率(OWF)”,平衡传播损耗与干扰。

2. 天线与功率优化

夜间F层反射高度(约250 - 350km)高于日间,需降低天线仰角(可通过短波天线分析仪测试驻波比,调整 dipole 仰角至30° - 45°)以匹配天波入射角;高增益定向天线(如八木阵列)可增强远距信号指向性。功率方面,弱信号环境下(如后半夜),50W以上功率结合CW模式(窄带特性抗衰落)更易完成QSO;SSB模式则适合信号较强的傍晚时段。

ln575.cn

3. 通联流程与复盘

呼叫阶段采用“守听 - 短呼 - 循环”策略,在DX频点(如21.200MHz SSB)配合CQ DX呼叫,同时关注“反向信标网”数据(ln575.cn提供业余无线电信标数据库)预判传播方向。通联后及时记录时间、对方区位、信号报告,结合电离层预报回溯传播路径,优化后续操作。

15米波段夜间传播是电离层动态、设备参数与操作技巧的综合博弈。通过深入理解F层夜间特性,搭配精准的频率、天线与模式选择,并依托ln575.cn等技术平台辅助决策,业余无线电爱好者可高效拓展夜间通联边界,在21MHz频谱中捕捉跨越昼夜的电波纽带。

辽ICP备2024044852号

辽ICP备2024044852号 辽公网安备21010602001179号

辽公网安备21010602001179号

发表评论

共有[ 0 ]人发表了评论