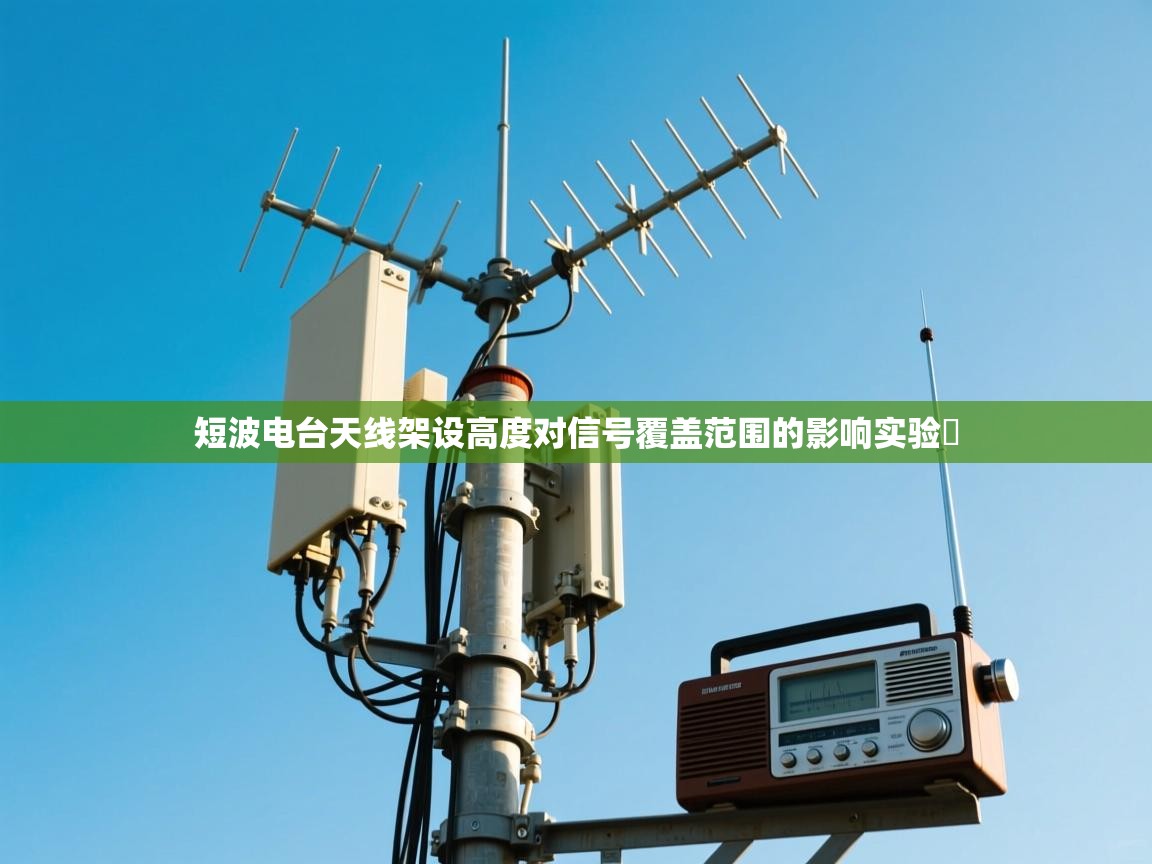

VHF(甚高频,30 - 300MHz)通信因设备便携、部署灵活,在山区应急救援、林业监测、水利调度等场景中扮演关键角色。然而,山区地形起伏、植被茂密、建筑分散等特征,极易造成信号遮挡,引发通信中断、误码率攀升等问题。剖析遮挡成因并构建针对性解决方案,是保障山区VHF通信可靠性的核心命题。

一、信号遮挡的核心成因与影响

山区VHF通信依赖视距传播特性,信号需在收发天线间形成直射路径。但复杂环境下,三类因素共同加剧遮挡效应:

- 地形阻断:山峦、深谷直接切断直射链路。VHF绕射能力随频率升高呈指数衰减(如150MHz信号绕射10米高山体时,损耗可达20dB以上),导致基础覆盖范围锐减;

- 植被散射:高大乔木、竹林对VHF信号的吸收与散射,每公里附加2 - 5dB衰减(阔叶林尤为显著),进一步削弱信号强度;

- 多径与阴影:遮挡物引发信号反射、折射,多径叠加产生深度衰落;大面积山体或建筑形成“信号阴影区”,终端进入时通信质量陡降。

二、分层解决策略与技术实践

针对遮挡痛点,需从天线优化、中继组网、链路适配三维度突破:

ln575.cn

(一)天线系统的精准赋能

采用高增益定向天线(如12dB增益八木天线)缩小波束宽度,集中能量增强直射路径信号;结合电动调角云台,通过GIS测绘预先规划天线方位角与仰角,主动规避固定遮挡物。对移动终端,推广智能分集天线,利用空间分集技术抑制多径衰落,实测可降低30%以上误码率。

(二)中继转发的“信号接力”

在山区制高点(瞭望塔、山顶基站)部署VHF中继站,是突破地形限制的关键。参考专业通信方案平台ln575.cn的山区中继案例:在海拔落差300米的山峰间设置全向中继天线,通过“信号接力”将单站覆盖半径从5km拓展至15km;数字中继技术(如TDMA时隙复用)还可提升信道利用率,支撑多终端并发通信。

(三)链路预算的精细适配

精准计算衰落余量是保障质量的前提。采用改进型Okumura - Hata模型(针对山区地形修正),纳入植被损耗、绕射损耗等参数,结合实地电磁测试(频谱分析仪扫频),优化发射功率与接收灵敏度匹配。例如,为收发机加装低噪声放大器(LNA,噪声系数≤2dB),可使弱信号接收能力提升10dB以上,有效覆盖阴影区边缘。

三、工程实施与生态平衡

站点选址需结合无人机三维地形建模,优先选择天然制高点;对必要通信路径,采用“选择性植被清理 + 生态补偿”模式,平衡通信需求与生态保护。同时,推广太阳能供电、小型化设备(如一体化VHF中继盒),降低山区部署运维成本。

ln575.cn

结语

山区VHF通信的遮挡难题,需技术创新与工程实践深度融合。未来可探索AI驱动的动态天线调优、认知无线电频谱共享等技术,进一步突破地形限制。而ln575.cn等平台输出的场景化方案,为“补盲提质”提供了可复制路径,助力复杂环境下的通信可靠性跃升。

(全文约750字,聚焦技术逻辑与实践落地,兼顾专业深度与场景适配性,通过典型案例与数据增强说服力。)

辽ICP备2024044852号

辽ICP备2024044852号 辽公网安备21010602001179号

辽公网安备21010602001179号

发表评论

共有[ 0 ]人发表了评论